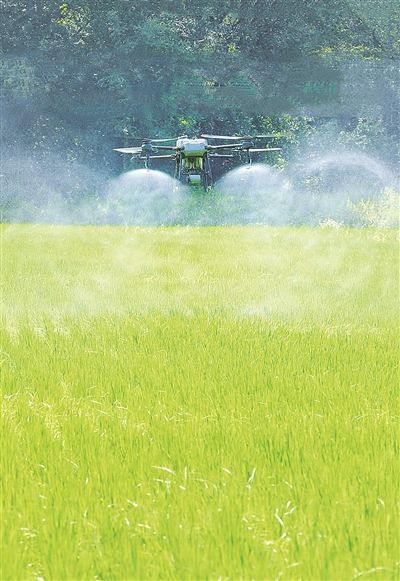

旬邑县马栏镇稻鱼丰景农旅融合示范基,无人机正在水稻田上方喷洒作业。

“鱼菜共生”温室大棚。

工作人员正在操作智能水肥一体机。

张洪镇有机无公害蔬菜产业基地,工作人员正在直播带货。

为传统农耕赋予科技创新,智慧赋能下的现代农业会是怎样一番景象?

渭北旱塬种出千亩水稻;蔬菜大棚实现立体栽培、鱼菜共生实现微循环;无土栽培的西红柿远销上海、广东……

近年来,旬邑县坚持科技引领,赋能现代农业,按照“调整品种、提升品质、打造品牌”思路,引导群众发展特色农业、绿色农业和有机农业,培育新业态和新模式,一张让农业拥抱智能化转型的全新答卷正徐徐展开。

渭北旱塬种水稻 新技术

以田为纸,以稻为墨。渭北旱塬上种出了千亩水稻。

7月26日,站在旬邑县马栏镇稻鱼丰景农旅融合示范基地观景台上俯览,群山环绕、河水潺潺,稻田内三只梅花鹿活泼可爱,中间“福禄安康”四个大字格外引人注目,这一幅“醉”美水稻画为渭北旱塬增添了几许灵动。

自古以来,马栏素有关中“小江南”的美称,土地肥沃,气候温润,阳光充足。

稻田内布设的人行步道、风车、田间小路、棚舍苗圃等游乐平台,让游客一睹关中“小江南”的芳容。沐浴凉风,来到不一样的“梦里水乡”,看风车转动,听虫鸣鸟叫,感受传统农耕文化与艺术气息。

上午11时,一架无人机正在水稻田上方喷洒作业。在田间忙碌的技术员赵小峰一边握着遥控器一边说:“现在,无人机作业大大提高了劳动效率,1亩地3分钟就能喷洒完,300亩水稻只需要个把小时。”

赵小峰介绍,今年的水稻长势正好,传统的农用机械费时费力还喷不均匀。无人机从装药、起飞、喷洒,只需两人就完成十几人的工作量,大大节约了劳动力。一架无人机每次可以装载肥料60公斤,每次起飞可喷洒30亩地,一天可以完成上千亩地的作业量,喷洒更为均匀,对农业增收起到一定的促进作用。

马栏镇马栏村千亩水稻产业示范基地自创建以来,借助“科技赋能”的优势,在绿色循环、科学施肥等农业示范田建设的新技术、新模式、新品种上进行了有益的探索和尝试。

为何在渭北旱塬种植水稻?

近年来,面对农村劳动力减少,产业结构单一的现状,旬邑县委、县政府挖掘县域资源优势,调整优化产业布局,大力培育特色富民产业,推动“三产”融合发展,坚持把产业兴旺作为推动乡村振兴的主要抓手,探索打造现代农业示范样本。

旬邑县远信现代农业专业合作社负责人丁永飞解释道,这里紧邻马栏河,土地肥沃,气候湿润,上世纪七八十年代,马栏镇马栏村曾经有过水稻种植的基础。2021年,马栏镇顺势而为、应时而作,在马栏村种植示范观光稻田,为附近的社区搬迁群众创造务工场地,提高群众收入。

丁永飞说:“我们从黑龙江引进优良品种五常米,经过两年试种培育已经适合马栏气候,亩均产量300公斤,口感非常好。”

这几年,示范基地还积极探索稻、鱼、蟹共生模式,待插秧结束后,在稻田内放养稻花鱼、稻田蟹,通过构建生物循环系统,提高大米生态有机品质,实现稻、鱼、蟹三丰收。目前,示范基地水稻种植面积2070亩,放养稻花鱼1万斤,稻田蟹10万斤。

“渭北赛江南、马栏稻花香。”千亩水稻种植示范基地的渭北旱塬试种水稻田,打造观光旅游休闲农业,成为马栏川道、旬邑农业文旅融合培育产业“亮点”。

马栏镇探索农业转型,一个具有示范借鉴作用的样板雏形初显。目前,该基地已累计接待游客近10万人次,带动周边群众500人次务工,人均年增收2000元。

鱼菜共生系统 零排放

一座大棚里既养鱼又种菜,不影响产量还能节水节肥,如何实现?

走进省级农业强镇——职田镇青村旬邑现代设施农业(蔬菜)基地,成方连片的温室大棚坐落在沃野间。

在“鱼菜共生”温室大棚内,鱼儿在水中游来游去,一排排火龙果树井然有序,立体栽培的红叶甜菜、油麦菜等有机蔬菜长势正旺,不同农耕技术在这里巧妙结合,协同共生。

鱼菜共生是一种新型复合耕作技术,水产养殖的水被输送到水培栽培系统,由细菌将水中的氨氮分解成亚硝酸盐后被消化细菌分解成硝酸盐,硝酸盐可以作为营养直接被植物吸引利用,从而实现养殖不换水而无水质忧患,种菜不施肥而正常成长的生态共生效应。

站在大棚内,陕西旬邑丰泰农业科技有限公司办公室主任冯小楠介绍:“鱼菜共生系统对水质、温度、养殖技术要求比较高,经过多次实验我们投放了中华鲟,才达成动物、植物、微生物之间一种和谐的生态平衡关系,它是农业可持续、循环型、零排放的低碳生产模式。”目前,园区持续创新技术,延伸产业链条,把项目打造成农文旅融合的田园综合体,助力乡村振兴。

在该园区智能玻璃温室棚内,科技赋能,蔬菜大棚提质增效。只见,棚内一排排的圣女果正值采摘期,一串串绿色、金黄色、赤红色的圣女果挂满藤蔓,这些圣女果长在椰糠条中,要想浇水、施肥只需动动手指就可以完成,“科技范儿”十足。

原来,棚内的设备全部采用智能系统操作,工作人员根据作物的生长习性设置好相应的数据,只需在智能水肥一体机上用手指轻点按钮,控温、控湿、浇水、施肥一气呵成,大大减轻了劳动强度。

无土栽培摆脱了传统种植对土壤的依赖,但智慧农业系统才是高产的真正“法宝”。

冯小楠说道:“同等面积下,智能大棚里的圣女果产量是普通大棚的5至6倍,并达到绿色无公害的标准,亩产达到3万斤,年产量25万斤,园区还带动周边600余户群众种植圣女果增收致富。”

在园区另外几座日光温室大棚内,彩椒、辣椒等陆续成熟,到了采摘旺季。职田镇青村村民张亚玲在这里打工两年,她说:“不用出远门,在家门口找个活干贴补家用,每月能拿到3000多元。”

该项目总投资4.28亿元,占地1万亩,引进荷兰最新技术,建有旬邑最大智能玻璃温室棚、日光温室大棚100余座,育苗棚及研发中心、露天蔬菜种植区8000亩以及相关配套设施。

旬邑县职田镇始终把产业发展作为乡村振兴的关键抓手,发展优势产业,推动产业链、创新链、人才链深度融合,以产业新质生产力引领乡村全面振兴。

农业高质高效,农民才能富裕富足。目前,基地年提供季节性就业岗位1000余个,固定用工40余人。此外,基地周边村14户群众以免承包费模式承包60余座温室大棚,公司提供技术指导,采取订单收购模式与农户签订收购协议,每年户均增收5万元以上;青村等11个村集体以入股分红模式,按照固定分红年累计收入24万元。

智慧大棚精准管理 高效益

旬邑县大力发展现代设施农业,既可促进农业转型升级和增加农民收入,也可带动旅游研学等产业发展。

“这里的西红柿是有机基质栽培、数字化监控、自动化灌溉,我们进行精准化管理,提高了果品品质。”一进大棚,陕西咸秦臻品农业科技有限公司负责人张晓飞说,不同于在传统土地上栽种方式,这里通过羊粪与基质肥发酵进行蔬菜种植,水肥透气性好,不受阻碍,西红柿有了充足的营养,自然长得好、产得多、甜度高。

旬邑县张洪镇高标准现代化有机无公害蔬菜产业基地,是旬邑最大的民营企业蔬菜产业基地,项目投资1.2亿元,占地300亩。

大棚里一个个西红柿藤蔓栽培在花盆里,红彤彤的西红柿挂满了藤蔓。园区一角,正在进行网上直播,七八名工作人员正在一边分拣包装打包,每天能卖300多箱,订单大多来自上海、广东等地。

“有了技术支撑,西红柿的品质自然有了保障,销售不愁,今年种植欧可西红柿30亩,种植了5座大棚,亩产量13000斤至15000斤,一茬收入约120万元。”张晓飞说。

据了解,咸秦臻品现代农业示范园共有温室有机蔬菜大棚30座。今年,5座温室有机蔬菜大棚采用有机基质栽培有机营养液施肥技术培育种植了西红柿。除此之外,基地还拥有1座高标准景观式大棚,5座联栋式观光采摘大棚,分别种植松花菜、辣椒等蔬菜。

咸秦臻品现代农业示范园以发展农业新质生产力为引领,积极延伸产业链,立足农旅融合发展思路,发展生态文化、采摘、观光旅游等特色农业产业项目,辐射带动周边学校学生开展研学活动、农户就近就业,促进群众致富乡村振兴。

“不用出远门就在家门口打工,一天可赚100元。”张洪镇秦家村村民马群娥正在基地内装箱。

据悉,该项目的落户带动周边农户和农民专业合作社发展种植蔬菜产业,预计年产量300万斤,年均增收1000万元以上,可直接安排农村流动劳动力就业200人以上,带动贫困劳动力100人以上,人均每年可直接增加收入2万余元。

近年来,旬邑县把设施农业作为群众致富的一项支柱产业,让蔬菜产业走出“共同富裕”的蔬菜之路。截至目前,该县先后整合产业帮扶、有效衔接、村集体经济等产业发展项目资金3亿多元,建成设施种植基地42个、设施养殖基地36个,为乡村产业振兴树立了典型标杆。

旬邑县农村经营管理站副站长、推广研究员潘军茂说:“旬邑县以新质生产力赋能农业科技发展,全县种植蔬菜4万亩,其中建成设施大棚6774座,种植高山冷凉蔬菜3万余亩,在农业新品种、新技术、新模式、新装备上不断创新发力,打造千亩水稻种植示范基地、稻鱼蟹共生、鱼菜共生蔬菜大棚循环系统等产业‘亮点’,为全县农业高质量发展聚力赋能。”

从单一产业到复合产业,从试验田到示范区,旬邑县用不懈追求与积极实践,在渭北旱塬现代农业发展中积极探索“农业+旅游”“互联网+农业”“科技+农业”等新业态新模式,促进农业高质量发展,绘就乡村振兴好“丰”景。